El río de los muertos

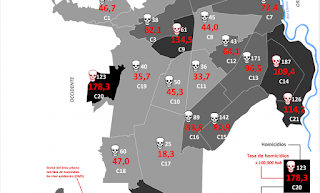

Que Cali y Palmira están entre las diez ciudades más violentas fue la noticia que movió a las redes esta semana. Con tasas de homicidios que sobrepasan los 60 asesinatos por cada 100 mil habitantes superan la media nacional en casi 30 homicidios y convergen con ciudades altamente golpeadas por el flagelo del narcotráfico y la desigualdad -terreno fértil para las expresiones de criminalidad- como las centroamericanas. Claro, mención especial merece Caracas, donde la polarización política, la proliferación de grupos armados amparados por el Estado y el creciente antagonismo de los grupos sociales han exacerbado la violencia. En las últimas tres décadas la capital vallecaucana ha enfrentado grandes choques que han definido los rasgos y motivaciones de la violencia: el narcotráfico de los grandes carteles en la década de 1980 y 1990; la llegada de las milicias de los grupos armados ilegales a finales de los noventa y principios del siglo XXI y, recientemente, el auge del denominado microtráfico, íntimamente relacionado con las bandas criminales herederas del nefasto legado paramilitar que han ido poco a poco construyendo una violenta red de organizaciones delincuenciales como pandillas y oficinas de cobro. Pero el factor común de estas tres etapas es sin duda uno: el rico negocio de las drogas ilegales.

¿Cuáles pueden ser los fenómenos que determinan la violencia homicida en el sur del Valle del Cauca? El primero, sin lugar a dudas, es el mercado de las drogas ilegales. Geográficamente el departamento y, más específicamente, la subregión sur del Valle ofrecen condiciones geográficas muy apropiadas para el rentable negocio: en una franja de tierra se encuentran grandes centros poblados que aglomeran a casi tres millones de habitantes y un acceso directo a las zonas montañosas productoras y al Pacífico que permite la salida del país. Si la ubicación de Cali en su momento fue decisiva para su desarrollo, también ha sido determinante del arraigo de las mafias del narcotráfico en esta región del país. Sin embargo, la creencia que Cali era un simple punto de paso se puede devaluar en la medida en que la evidencia arroja que la capital del Valle y la región que la rodea son importantes centros de consumo de drogas ilegales. Según los datos del Obersvatorio Social, casi el 4% de los caleños han aceptado consumir con regularidad marihuana, lo que sitúa a la ciudad por encima del promedio nacional, un mercado que cualquier organización dedicada al comercio de estupefacientes estaría dispuesta a defender y mantener. Parece también que esta zona del país es una buena muestra del fracaso de la política de represión de la oferta que promueve el Estado colombiano.

Sin embargo, cuando se analiza la ubicación geográfica de los homicidios se encuentra que los sitios con mayores indicadores de pobreza y pobreza extrema también son los lugares donde se cometen la mayor cantidad de homicidios en la capital vallecaucana. Un análisis para el año 2013 que realicé en la Universidad Javeriana Cali encuentra que el 95% de las muertes violentas en Cali se registraron en las comunas con mayor incidencia de pobreza en la ciudad. De modo que si el narcotráfico ha determinado en gran proporción el fenómeno homicida, la explicación queda incompleta si no se incorpora como determinante un entorno generoso que facilita las expresiones de criminalidad: la pobreza, que aquí no se entiende como una simple ausencia de ingresos suficientes sino como una precaria capacidad del Estado para hacer una provisión apropiada de bienes públicos. Y esto tiene una forma de verse algo menos abstracta: las empresas criminales, como cualquier empresa, busca obtener el máximo beneficio posible a través del mínimo costo posible y en las localidades más pobres encontrarán mano de obra barata, que ante la incapacidad de acceder al mercado laboral o a la educación, vende su fuerza de trabajo a bajos costos. No sea extraño entonces ver a las pandillas juveniles ponerse al servicio de las empresas criminales, ¿y quiénes conforman esas pandillas? Jóvenes vulnerables, generalmente.

Es cierto: Cali ha logrado reducir sus indicadores de violencia con relativo éxito en los últimos 20 años, al pasar de casi 90 muertes violentas por cada 100 mil habitantes a poco más de 60. No obstante, sigue siendo una cifra escandalosa y no permite celebración alguna. La realidad es que la criminalidad en la ciudad y la región aledaña tiene una fuerte relación con decisiones de políticas gubernamentales y con desajustes estructurales de la sociedad. De modo que nos encontramos ante dos posibles grandes verdades: en primer lugar, la guerra contra las drogas no se ganará por las vías militares sino por la misma lógica de los mercados, reduciendo de manera tal la rentabilidad que haga insostenible cualquier expresión de violencia para defender el negocio. Parece entonces que legalizar la marihuana, en principio, podría contribuir decisivamente en este sentido. Sin embargo, mientras ello ocurre, revisar la estrategia de seguridad de las autoridades y el diseño de más y mejores programas de inversión social focalizada en los territorios emergen como las alternativas para reducir los homicidios desde las estructuras mismas de la sociedad. Y en el caso de Palmira y Cali, es un compromiso que deben asumir el gobierno nacional junto a las administraciones departamental y municipales. Por ahora, Cali y alrededores parecen inmersas en el triste escenario del oratorio del río de los muertos, paradójicamente una obra musical con coro y orquesta estrenada el año pasado en esta misma ciudad.

Comentarios