Contra el enemigo

La semana anterior Cali recibió el impacto de los registros fílmicos de actos delictivos en sitios públicos: un restaurante y la calle de un sector con gran atractivo turístico y cultural como lo es El Peñón. Estos sucesos, que se viralizaron en redes, se sumaron a las cifras de homicidios que señalan que el primer semestre de 2016 será más violento que el mismo periodo de 2015, lo cual dejó en el ambiente la sensación de estar en una espiral alcista de crimen y violencia. Por supuesto, las posturas políticas no se hicieron esperar: los más afines con la doctrina de la seguridad nacional pidieron militarizar a la ciudad -un término ambiguo que algunos explicaron como articulación entre los distintos servicios de inteligencia, mientras otros lo vieron como sacar destacamentos a patrullar las calles-; por otro lado, un sector amplio rechazó esta posibilidad y pidieron analizar mejor el fenómeno delincuencial en la capital vallecaucana a fin de tomar decisiones mucho más estructurales. Como parte de este sector, tuve la oportunidad de plantear mi postura junto al excandidato a la Alcaldía de Cali y exconcejal Michel Maya en la prensa local.

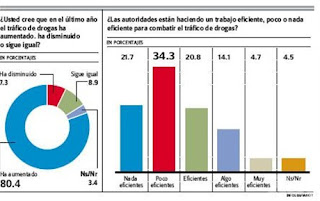

Para llegar a entender mejor el fenómeno delictivo en Cali es esencial comprender que hoy Cali es menos violenta que hace 20 años -en los años 1990 tuvimos tasas de homicidios por encima de los 100 por cada 100 mil habitantes- y que los determinantes de esa violencia han tenido transformaciones. No obstante, hay un elemento común que prevalece: las drogas ilícitas, de las cuales Cali no solo es un centro logístico por su cercanía al Pacífico y al Cauca sino un centro de consumo. Estadísticas oficiales señalan que el consumo de marihuana en nuestra ciudad supera en 3% al promedio del resto de ciudades de Colombia, lo cual sin duda configura una oportunidad de mercado que los grupos traficantes no van a desaprovechar. Sin embargo, hoy no combatimos a un gran ejército ilegal que controla los negocios ilícitos: de hecho, una de las dificultades del combate al microtráfico -que está precipitando gran parte de las expresiones de violencia en Cali- es que la estructura de producción, distribución y comercialización está en manos de cientos de pequeñas y poderosas empresas criminales que controlan áreas más reducidas, mercados más definidos y cuidan a sangre y fuego las fronteras invisibles. De hecho, en esta última parte, suelen contratar con pandillas juveniles, oficinas de sicarios y bandas de delincuentes comunes el uso de la fuerza contra sus enemigos. Es posible pensar que hoy las empresas criminales se han tercerizado, en una tendencia muy distinta a la de los grandes carteles de las drogas de los noventa, que integraban en una sola organización la producción, distribución, comercialización y defensa del negocio. Es decir, hoy el enemigo no está tan definido y de hecho maneja un muy bajo perfil que dificulta su seguimiento y neutralización.

Así las cosas, ¿a qué apunta la militarización? Sin duda que no es una mala idea si lo vemos como un elemento de disuasión. De hecho, las fuerzas militares suelen tener ante todo un carácter disuasivo, que no es otra cosa que hacer que el enemigo piense dos veces cualquier decisión y se abstenga de cometer un acto hostil. Las matemáticas y la economía suelen modelar esta conducta como un juego cooperativo, donde los jugadores se obligan a evitar conductas oportunistas porque existe una amenaza de castigo creíble -valoran más el largo plazo que el corto plazo, por eso no toman decisiones que comprometan su futuro-; sin embargo, esto funciona mejor entre naciones y enemigos definidos -el típico caso de estudio es el de los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética-, pero no es claro que funcione cuando la violencia proviene de amenazas internas y con motivaciones diferentes. Y tiene sentido si se piense que las espectaculares rentabilidades de corto plazo del negocio de las drogas ilícitas ofrecen un poderoso incentivo para valorar más el presente que el futuro. Es decir, que a una persona que está en el negocio del microtráfico poco o nada le importa la probabilidad de ser capturado, si sabe que tiene una empresa multimillonaria que satisface sus intereses de lucro. De modo que el elemento militar puede dar resultados en principio, pero no ataca los determinantes de la violencia.

En Cali el fenómeno delincuencial tiene una relación bastante estrecha con la pobreza y la desigualdad. Y aquí hay que hacer una precisión: no existe una evidencia fuerte que apunte a que las variaciones del ciclo económico aumenten o reduzcan las expresiones de violencia. Es más bien una relación con fallas estructurales como la distribución de la riqueza y la brecha entre ricos y pobres. Al cruzar la localización espacial de los homicidios en Cali con la ubicación de los sectores con mayor incidencia de pobreza, uno descubre que comparten espacio. Nada sorprendente si se entiende que la mayor parte de las pandillas, oficinas de cobro y grupos delincuenciales se componen de jóvenes con limitado acceso a la educación, a la salud, al deporte y a ingresos suficientes. El panorama es así: entre el 70% y el 95% de los homicidios en Cali se cometen en comunas donde el índice de pobreza monetaria duplica y en ocasiones triplica la media del Área metropolitana. Va quedando claro entonces que la abundante mano de obra no cualificada en las periferias de Cali la está aprovechando el crimen organizado. Así mismo, es poco probable que este fenómeno lo detenga la militarización de las calles: la búsqueda de rentas de los diferentes actores involucrados en el crimen y la violencia requiere unas estrategias de prevención e impacto mucho más elaboradas. Desde luego, se requiere autoridad, inteligencia y una muy buena coordinación de las fuerzas del orden, sin embargo si este enfoque es la única respuesta estatal, el crimen y la violencia simplemente mutarán a estadios más complejos.

Para terminar: algunas personas han manifestado que el sector de Valle del Lili es más caliente que el resto de Cali. Si bien habría que ver si esto es percepción o un hecho, una explicación aproximada a esta sensación es que esta urbanización padece los resultados del aumento de la temperatura que acompaña a las aglomeraciones urbanas. En el caso específico, Valle del Lili se urbanizó sobre pastizales con poco árboles, que fueron sustituidos por cemento y concreto que se encuentran todo el día expuestos al sol y absorben calor que luego liberan en las noches.

Comentarios